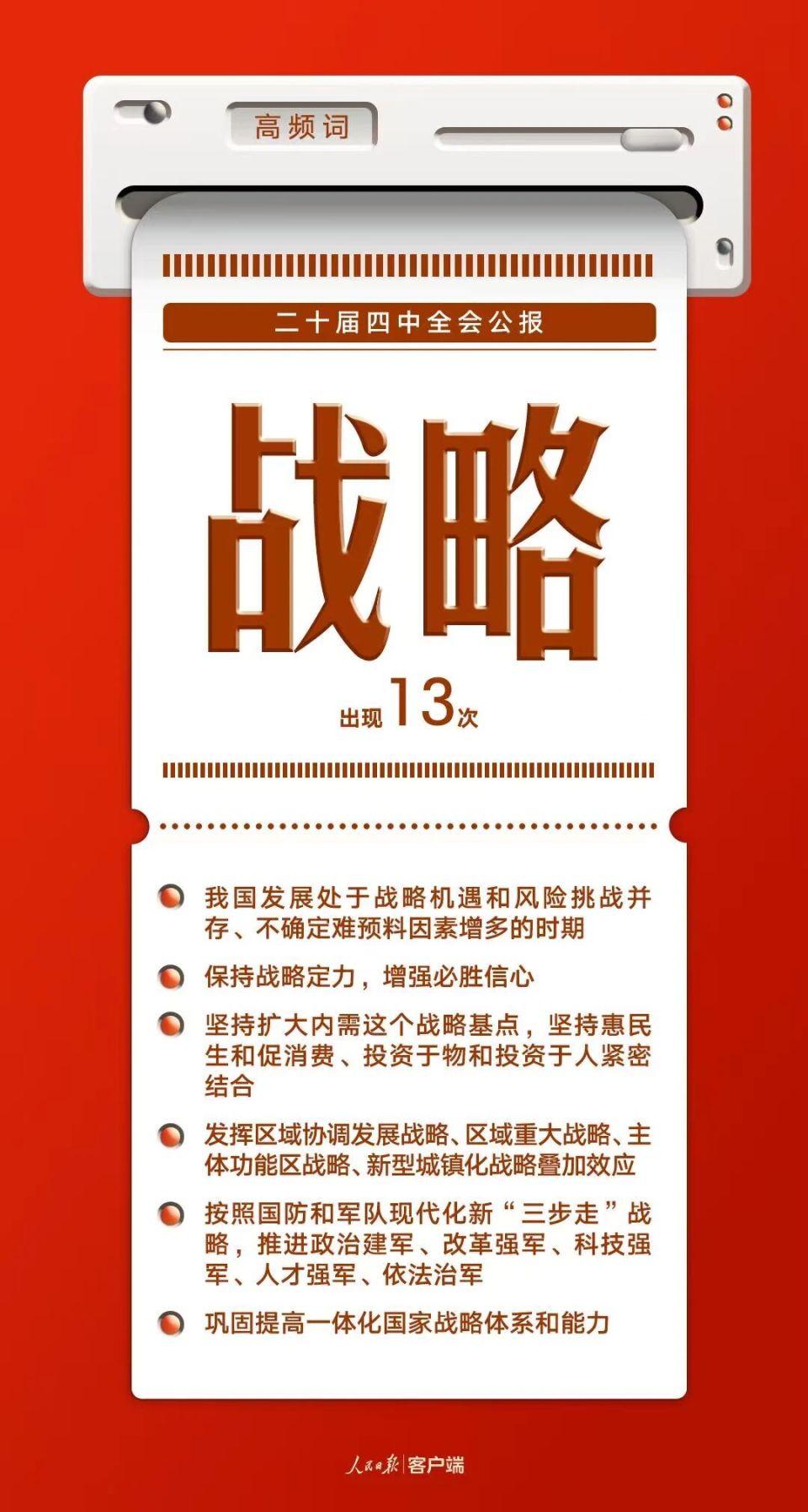

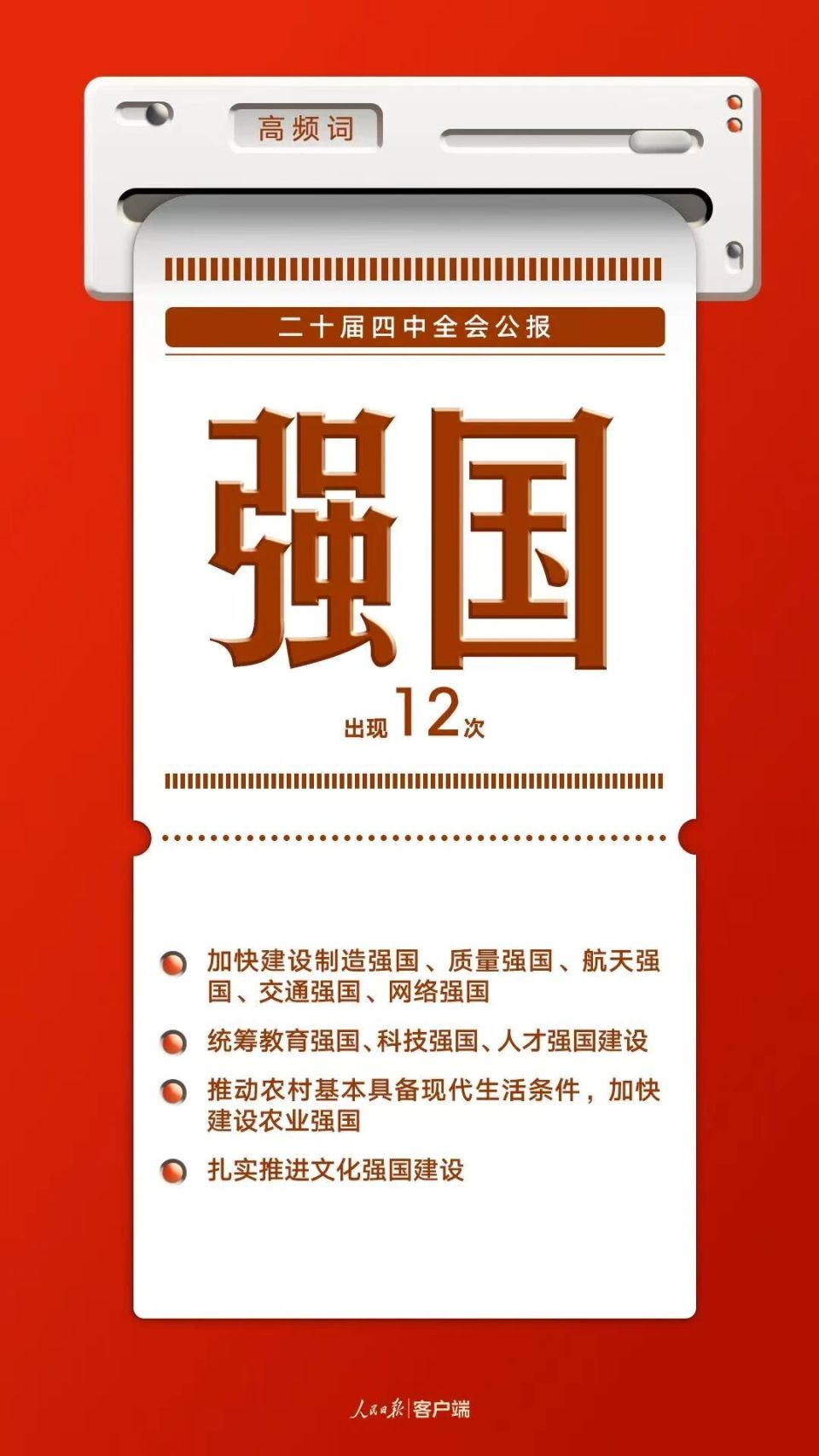

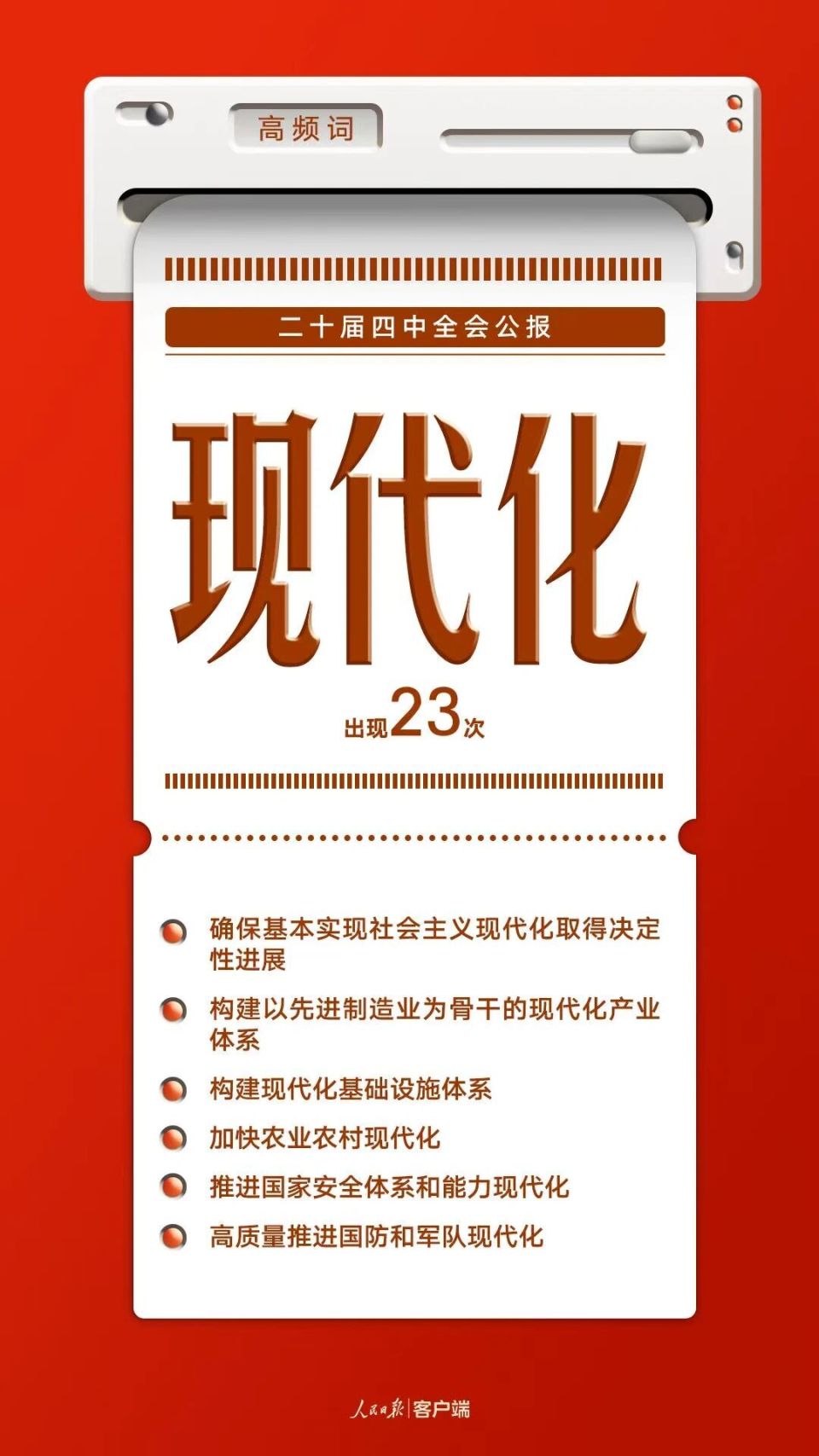

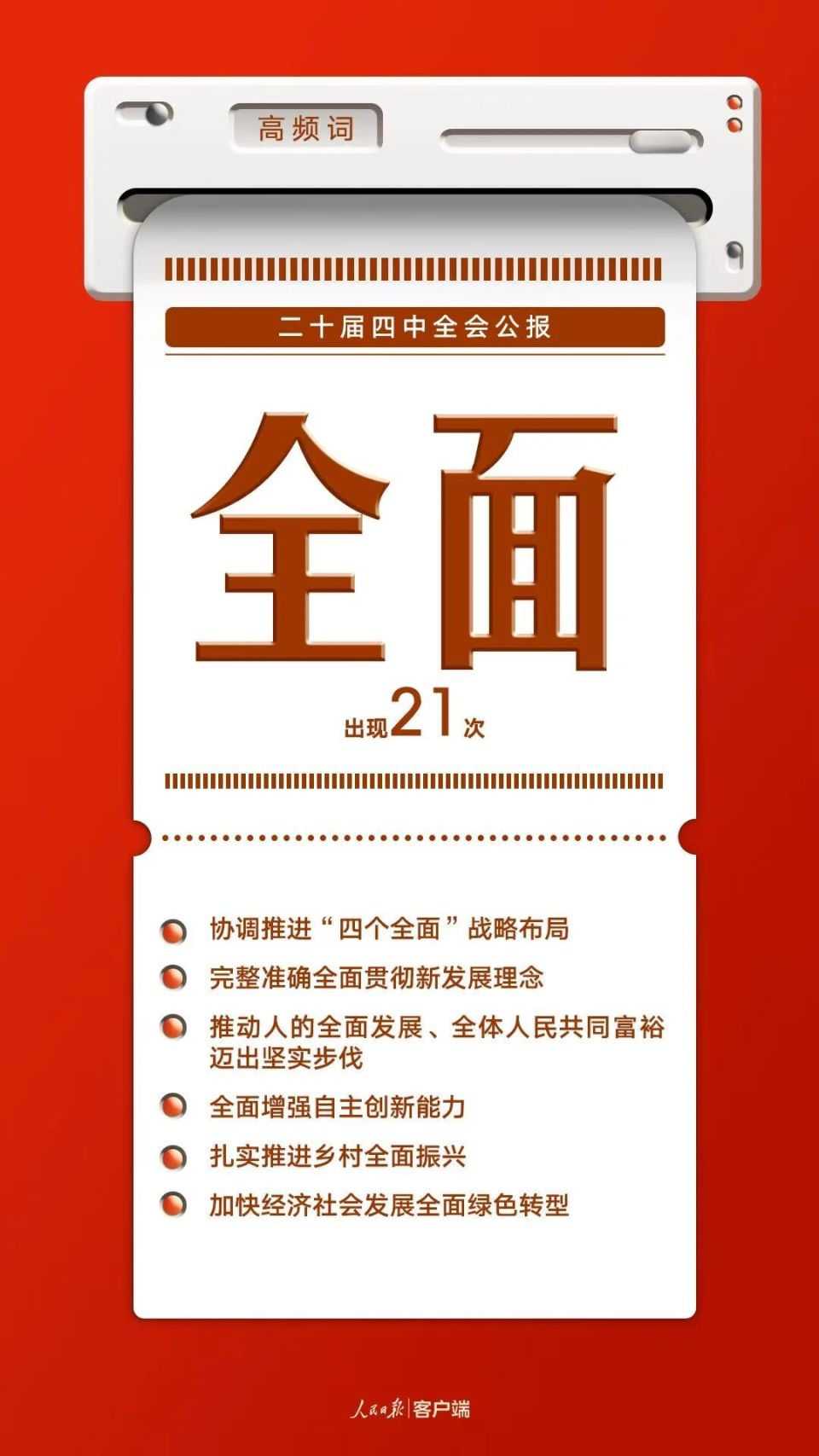

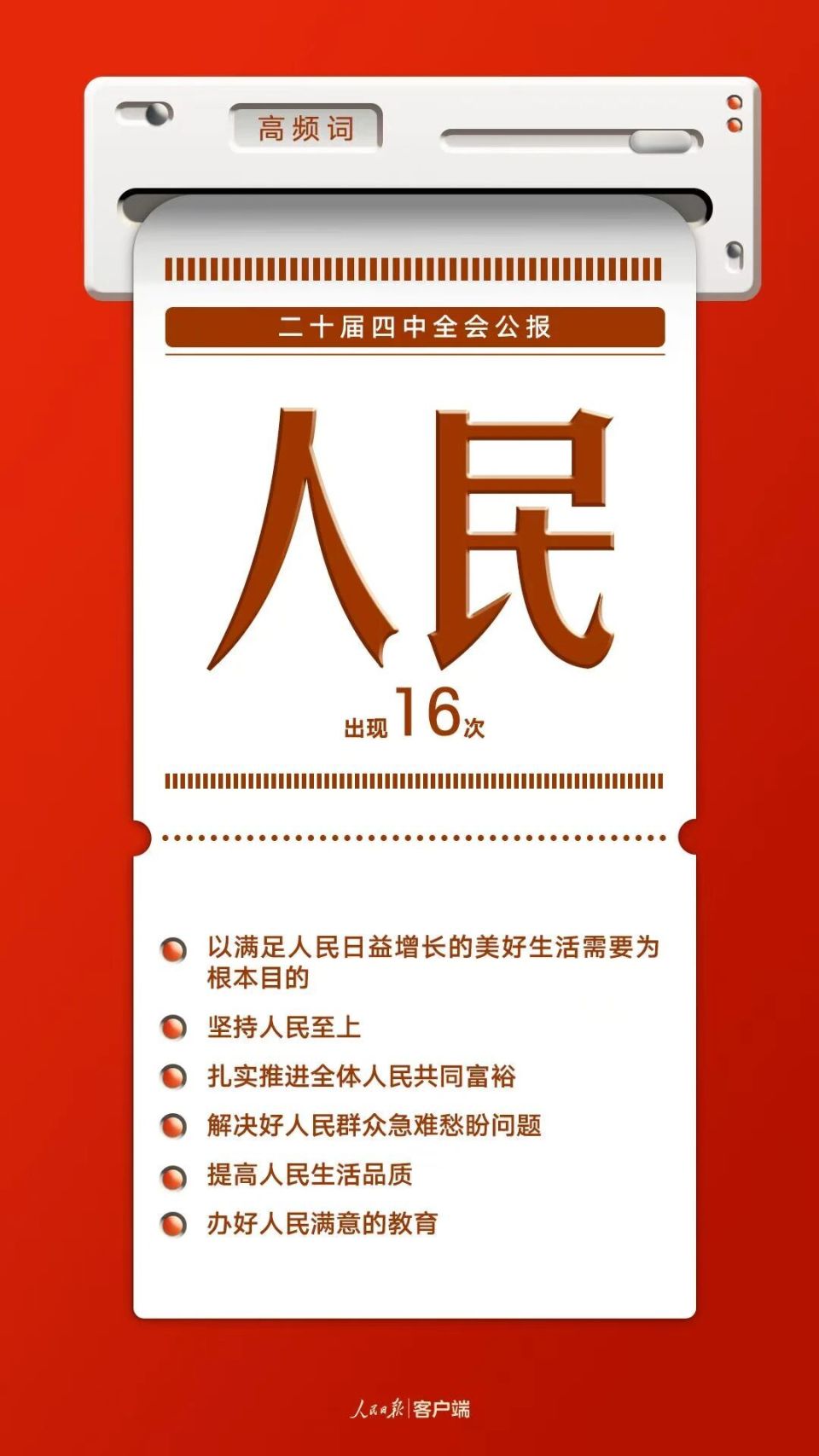

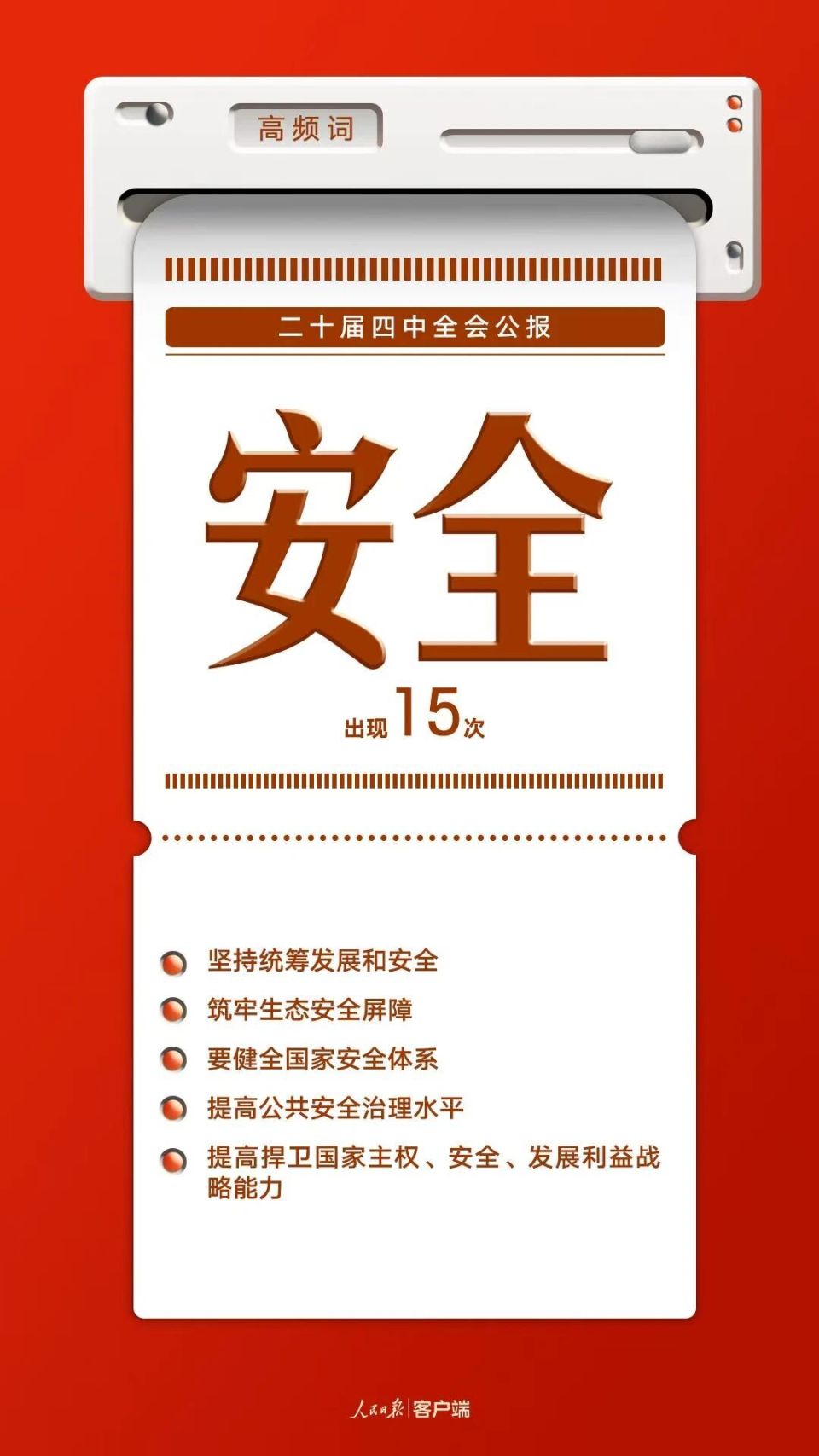

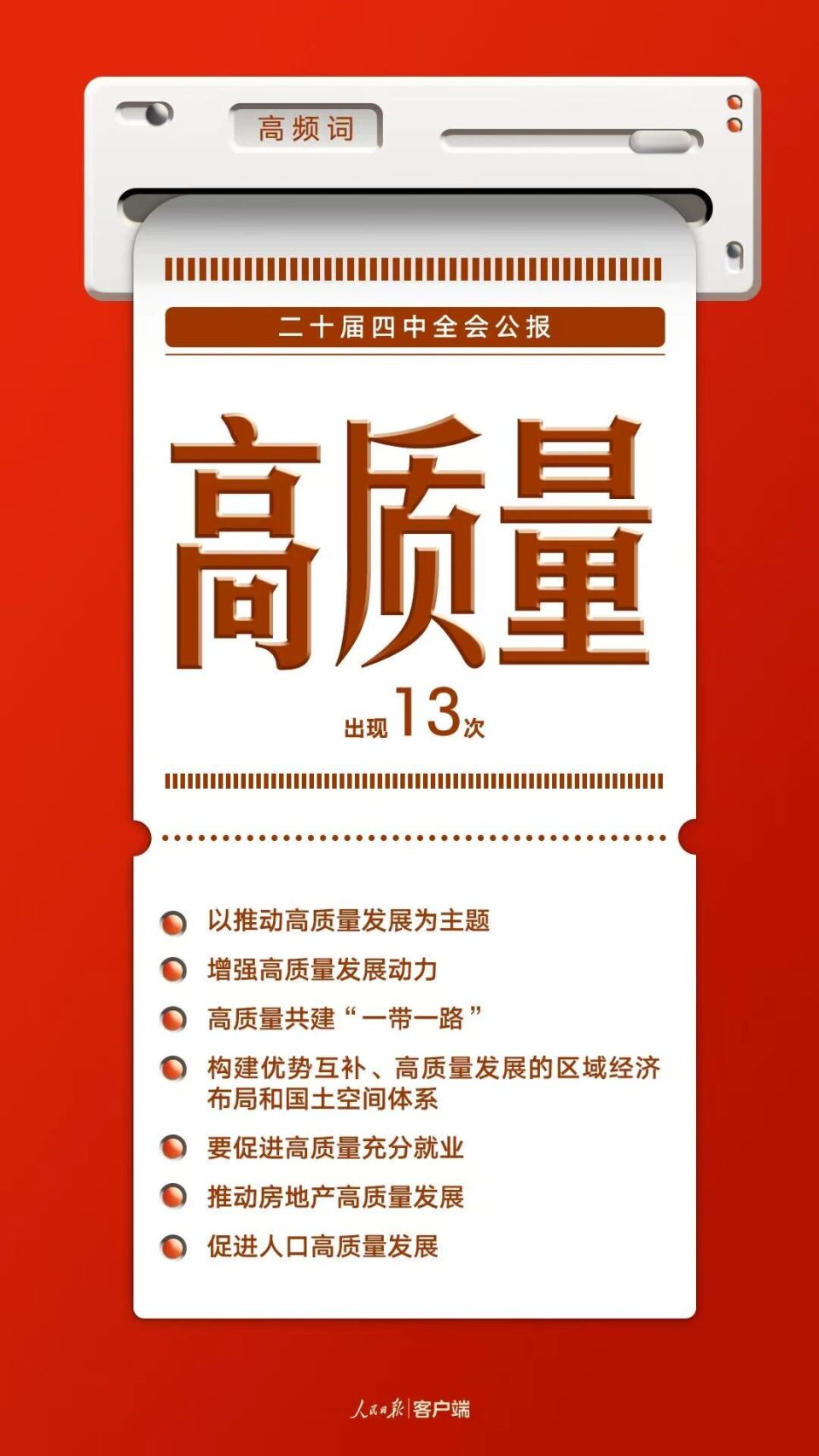

8個高頻詞一起學習四中全會公報

導讀:最近刷圈總刷到二十屆四中全會的解讀,最火的不是長篇分析,是人民日報客戶端10月25日發的“8個高頻詞”版本——我轉給重慶老家的老父親,他立刻發語音:“這才叫‘說到點子上’!我昨

8個高頻詞一起學習四中全會公報

最近刷圈總刷到二十屆四中全會的解讀,最火的不是長篇分析,是人民日報客戶端10月25日發的“8個高頻詞”版本——我轉給重慶老家的老父親,他立刻發語音:“這才叫‘說到點子上’!我昨天翻公報畫了兩頁線,結果這8個詞一拎,比我記的還清楚。”

其實這戳中了很多人的“讀政策痛點”:公報里的“治理體系”“現代化”這些詞沒錯,但普通人想快速摸重點,總怕“抓不住脈絡”。剛工作的小助理更實在:“早上趕地鐵用10分鐘過了一遍,剛才部門開會聊‘高質量發展’,我居然能接話——比如‘創新’不是喊口號,就是我們公司最近在推的‘車間數字化改造’,這不就是公報里說的‘實體經濟賦能’?”

仔細看那8個高頻詞,每一個都貼著生活的邊:“人民至上”不是空話,是公報里“健全基本公共服務體系”——對應小區剛裝的無障礙電梯;“綠色發展”也不是遠的,是“生態產品價值實現”——老家后山的竹林能賣“碳匯”,河邊的濕地要建“生態公園”。連我那上初中的侄子都湊過來:“‘教育公平’是不是我們學校要搞的‘集團化辦學’?以后不用愁讀不到好初中了?”

最有意思的是評論區,有人說“終于不用查字典了”,有人說“給我媽讀她都能聽懂,‘社會保障’就是她的養老金要漲”。其實這就是解讀的聰明之處:不是把政策“簡化”,而是把“大主題”翻譯成“身邊事”——把“治理體系”變成“小區的業委會章程”,把“共同富裕”變成“村口合作社的分紅”,讓政策從“文件里”走到“茶桌旁”。

昨天跟做記者的朋友聊,他說這種解讀最難得的是“不端著”:沒有“必須記住”的命令感,而是“幫你理清楚”的陪伴感。就像小時候學課文,老師總說“先找中心詞”,現在政策解讀也用了這招——把復雜的邏輯拆成“點”,讓每個人都能“接住”。

晚上下班路過樓下便利店,老板舉著手機跟我嘮:“你看這個‘高頻詞’,我剛才給我媽讀了,她居然聽懂‘國家安全’是啥——就是小區最近多了的監控,還有菜市場的‘溯源碼’。”你看,政策從來不是“天上的云”,而是“腳下的路”——當“高頻詞”把“現代化”變成“家里的智能電表”,把“公平”變成“孩子的就近上學”,每一個人都能摸到政策的溫度。

說到底,二十屆四中全會講的是“國家的未來”,但未來從來不是“遠的”——它是你明天去醫院不用排長隊,是孩子的書包輕一點,是老家的稻田能種出“有機米”賣高價。而這8個高頻詞,就是打開“未來”的鑰匙——把“大主題”變成“小日子”,讓每一個人都能看見自己的位置。